- 胸やけ・のどの違和感は逆流性食道炎の可能性

- 「バレット食道」は“がんの前兆”?

- 逆流性食道炎とバレット食道の違い

- 逆流性食道炎・バレット食道の検査方法

- 逆流性食道炎の治療法

- バレット食道の治療・経過観察

- バレット食道が癌になる確率

- よくある質問

胸やけ・のどの違和感は逆流性食道炎の可能性

逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで起こる病気です。胸やけやのどの違和感、酸っぱい液体が上がってくる(呑酸感)、胸痛などがあります、他に、のどの痛みや喘息のような症状、長期間続く咳、中耳炎などを生じる方もおられます。「ただの胃もたれ」と放置されやすい病気でもあります。

逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで起こる病気です。胸やけやのどの違和感、酸っぱい液体が上がってくる(呑酸感)、胸痛などがあります、他に、のどの痛みや喘息のような症状、長期間続く咳、中耳炎などを生じる方もおられます。「ただの胃もたれ」と放置されやすい病気でもあります。

日本人において近年増加しており、最近の報告では10-20%の方にこの病気がみられるといわれています。

逆流性食道炎の原因

逆流性食道炎の直接的な原因は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流することです。本来、食道と胃の境目にある下部食道括約筋(LES)が逆流を防いでいますが、以下の理由で機能が低下し、逆流が起こります。

- 加齢による括約筋の緩み

- 肥満や腹圧の上昇(お腹に脂肪がついている方は胃が圧迫されやすくなります)

- 食べ過ぎ・早食い・脂っこい食事

- アルコールやコーヒー、チョコレートの摂取

- 喫煙

- 妊娠(子宮が胃を圧迫するため)

- 薬剤(カルシウム拮抗薬や抗コリン薬など)

現代の食生活やライフスタイルが影響しやすいため、逆流性食道炎は「現代病」とも言われています。

逆流性食道炎になりやすい人

次のような方は逆流性食道炎を発症しやすいため、注意が必要です。

- 肥満気味の方(特に内臓脂肪型肥満)

- 食べ過ぎ・早食いの方

- アルコールやコーヒーをよく飲む方

- 寝る直前に食事をとる方

- ストレスが多い方

- 妊婦さん

- 加齢により筋力が低下している方

少しでも胸やけや呑酸などの症状が続く場合は、「ただの胃もたれ」ではなく、逆流性食道炎の可能性があります。放置せず、早めに消化器内科の受診をおすすめします。

逆流性食道炎の症状チェック

主な症状は次の通りです。

- 胸やけ(みぞおちから胸のあたりが焼けるような不快感)

- のどの違和感(ヒリヒリ感やつかえた感じ)

- 呑酸(どんさん)(酸っぱい液体や苦い液体が喉まで上がってくる)

- 慢性的な咳や声のかすれ

- 喉の詰まり感

- みぞおちや胸の痛み

これらの症状は「食後」や「横になった時」に悪化しやすいのが特徴です。「ただの胸やけ」と軽視されやすいですが、放置すると炎症が慢性化し、食道粘膜が変化して「バレット食道」という前がん病変に進行する恐れもあります。

「バレット食道」は“がんの前兆”?

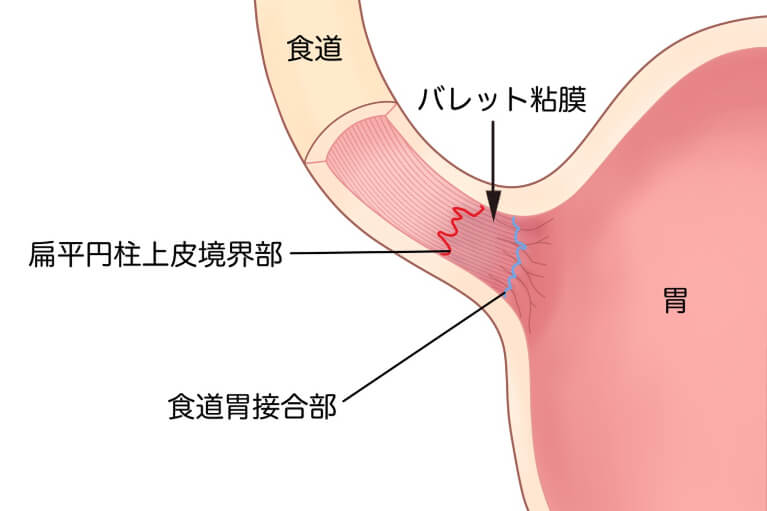

バレット食道は、逆流性食道炎を繰り返すことで食道の粘膜が胃の粘膜に似た組織に置き換わってしまう病気です。組織の異常な変化で、「前がん病変」と考えられています。

バレット食道は、逆流性食道炎を繰り返すことで食道の粘膜が胃の粘膜に似た組織に置き換わってしまう病気です。組織の異常な変化で、「前がん病変」と考えられています。

自覚症状はほとんどないため、本人は気づかないことも多く、発見には内視鏡検査(胃カメラ)が必要です。

バレット食道は放置すると「バレット食道腺がん(食道がんの一種)」に進行する恐れがあるため、早期発見と定期的な経過観察が重要です。

バレット食道の原因

主な原因は逆流性食道炎の慢性的な炎症です。

胃酸の逆流が繰り返されることで、食道粘膜がダメージを受け、本来あるべき扁平上皮が、胃のような円柱上皮に置き換わってしまいます(これを円柱上皮化生といいます)。特に長期間にわたる胸やけや呑酸がある方は注意が必要です。

逆流性食道炎からバレット食道になりやすい方とは?

逆流性食道炎を繰り返していても、すべての人がバレット食道に進行するわけではありません。

以下のような方はバレット食道になりやすいとされ、特に注意が必要です。

- 逆流性食道炎の症状が長期間続いている方

- 日常的に胸やけや呑酸を感じる方

- 薬を飲んでも症状が改善しにくい方

- 肥満気味の方(内臓脂肪型肥満)

- 男性(女性より男性に多いとされています)

- 高齢の方

- 喫煙者

- アルコール摂取量が多い方

- 欧米型の食生活(高脂肪食)の方

これらのリスク因子に当てはまる方は、胃カメラ検査でバレット食道の有無を確認することが大切です。

「自分は大丈夫」と思わず、気になる症状が続いている方は当院までご相談ください。

バレット食道の症状

バレット食道自体に特有の自覚症状はほとんどありません。

そのため、逆流性食道炎の症状が続いている方の中に、気づかないうちにバレット食道へ進行している方が多く存在します。

ただし、次のような逆流性食道炎と共通する症状は続くことがあります。

- 胸やけ

- 酸っぱい液体がこみ上げる(呑酸)

- のどの違和感

- 胸やみぞおちの痛み

「胸やけが長く続いている」「薬を飲んでも改善しない」という方は、バレット食道になっている可能性もあるため、内視鏡検査をおすすめします。

逆流性食道炎とバレット食道の違い

逆流性食道炎とバレット食道は、どちらも胃酸の逆流が原因で起こりますが、病気の状態やリスクは大きく異なります。

| 逆流性食道炎 | バレット食道 | |

| 原因 | 胃酸が食道に逆流して炎症が起きる | 逆流性食道炎を繰り返し、食道粘膜が胃の粘膜のように変化した状態 |

|---|---|---|

| 主な症状 | 胸やけ、呑酸(酸っぱい液体が上がる)、のどの違和感 | 特有の自覚症状はほぼない(逆流性食道炎の症状は続く場合あり) |

| 病気の状態 | 粘膜が炎症を起こしている段階 | 粘膜が組織レベルで変化(円柱上皮化生)した状態(前がん病変) |

| 放置すると… | 慢性化し生活の質が低下 | がん(食道腺がん)になるリスクがある |

| 検査方法 | 胃カメラで診断可能 | 胃カメラでのみ診断可能 |

| 治療法 | 薬物療法と生活習慣改善 | 定期的な内視鏡検査で経過観察(がん化した場合は治療) |

バレット食道は症状が少ないため見逃されやすい病気です。逆流性食道炎と診断された方や、胸やけが続いている方は、一度内視鏡検査(胃カメラ)を受けることをおすすめします。

逆流性食道炎・バレット食道の検査方法

逆流性食道炎もバレット食道も、内視鏡検査(胃カメラ)を行うことで、初めて正確な診断が可能です。

特にバレット食道は、症状がほとんどないため、内視鏡検査をしない限り発見できません。

逆流性食道炎の場合

炎症の程度(軽度~重度)を内視鏡で直接観察し、適切な治療方針を決定できます。

バレット食道の場合

食道粘膜の色や性状の変化を確認し、必要に応じて組織を採取(生検)して診断します。

「前がん病変」であるかどうかの評価も、内視鏡検査でしか行えません。

逆流性食道炎の治療法

逆流性食道炎は「胸やけを我慢する病気」ではありません。

胃酸の逆流を抑える治療により、症状の改善だけでなく、バレット食道への進行予防や食道がんリスクの低減が期待できます。

当院では患者様の状態に合わせた薬物療法と生活習慣改善を中心に、適切な治療をご提案しています。

薬物療法(PPI・P-CAB・H2ブロッカー)

逆流性食道炎の基本となる治療です。胃酸の分泌を抑え、食道への刺激を減らします。この薬で、90%以上の方が症状を消失させることが可能で、ほとんどの方は1週間以内に効果を実感されます。

PPI(プロトンポンプ阻害薬)

胃酸を抑える代表的な薬で、広く使われています。

P-CAB(カリウムイオン競合型アシッドブロッカー)

PPIよりも効果が早く、胃酸分泌をより強力に抑える薬です。

症状が強い方やPPIで効果不十分な方に使用します。

H2ブロッカー

軽症の場合や頓服的に使用する薬です。

症状の程度や治療効果を見ながら、これらの薬を適切に選択・組み合わせて治療します。

生活習慣改善

薬だけではなく、日常生活の見直しが症状改善には重要です。

当院では以下の生活指導も行っています。

- 食べすぎ・早食いを控える

- 脂っこい食事や甘いものを控える

- 就寝前2~3時間は食事を控える

- 肥満の改善(特に内臓脂肪型肥満の方)

- アルコール・タバコの制限

- ベルトやガードルでお腹を締め付けない

- 就寝時に上半身を少し高くして眠る

- 無理のない範囲で、できることから始めることが大切です。

手術療法(重症例の場合)

内服治療や生活改善でも症状が改善しない重症例では、手術療法(噴門形成術など)が検討される場合があります。

日本では比較的まれですが、適応となるケースでは専門施設へ紹介し、外科的治療を行います。

バレット食道の治療・経過観察

バレット食道そのものは基本的に治療の対象ではなく、定期的な経過観察が基本方針です。

定期的な内視鏡検査

バレット食道は、「前がん病変」とされる状態のため、組織変化の進行具合やがん化の兆候を観察し続けることが必要です。

- がん化のリスクが高い方では年に1回程度

- リスクが低い場合でも数年ごとの検査が推奨されます

内視鏡検査で異常の早期発見・早期治療ができれば、がん化する前に対処できます。

がん化が見つかった場合の治療

もし、経過観察中に食道腺がん(バレット食道がん)が発見された場合でも、早期であれば内視鏡治療で治療可能なケースが多くあります。

内視鏡的粘膜切除術(EMR)

内視鏡を使って、食道の粘膜にできたがんの部分だけを切除する治療法です。比較的小さいがんに適しています。体への負担が少なく、日帰りや短期入院で行えることもあります。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

EMRでは取りきれないような少し大きめの早期がんに使われる治療法です。特殊な器具でがんの下の層を剥がすようにして、一塊で切除できます。広範囲でも確実に切除できるのが特徴です。

これらの治療は、お腹を切らずに内視鏡でがん部分だけを切除できる方法です。

がんが粘膜内にとどまっている段階で発見できれば、体への負担も少なく治療できます。

バレット食道が癌になる確率

バレット食道は「前がん病変」と呼ばれていますが、実際にがんになる確率はそれほど高くはありません。しかし、「ゼロではない」ため注意が必要です。

一般的には、バレット食道の方が1年間で約0.1〜0.5%の割合で食道腺がんを発症するとされています。

つまり、1000人のうち1人から5人ほどが1年間にがんになる計算です。

ただし、バレット食道のタイプや状態によって、がんになるリスクは大きく異なります。

SSBE(Short Segment Barrett’s Esophagus)

バレット食道が短い範囲(3cm未満)に限られているタイプです。

この場合、がんになるリスクは比較的低いとされています。

LSBE(Long Segment Barrett’s Esophagus)

バレット食道の範囲が3cm以上に広がっているタイプです。

長区域の場合、がんになるリスクは高くなります。

高度異型上皮

組織の変化(異型度)が強くなっている状態です。

この段階になると、がん化するリスクは一気に上がります。

このように、バレット食道の範囲や組織の状態によってがんのリスクが異なるため、自分がどのタイプなのかを知り、定期的な内視鏡検査で経過を見ていくことが大切です。

よくある質問

逆流性食道炎は自然に治りますか?

放置して自然に治ることは少なく、多くの場合で慢性化します。胃酸の逆流が続けば食道の炎症も続くため、薬による治療と生活改善が必要です。重症の逆流性食道炎の数%においては、出血、穿孔(食道に穴が空く)、狭窄(食道が狭くなり、食事が通らなくなる)などの合併症が起こることがあります。

胸やけがあるだけで胃カメラは必要ですか?

胸やけが頻繁に起こる方や長期間続いている方は、胃カメラ検査で食道の炎症の程度やバレット食道の有無を確認することをおすすめします。

逆流性食道炎の薬は一生飲まなければなりませんか?

症状や炎症の程度によりますが、症状が治まれば一旦薬を中止できる場合もあります。ただし、再発しやすい病気のため、定期的な通院と医師の指示に従って管理していくことが大切です。

バレット食道は治りますか?

バレット食道は一度できると元の正常な食道粘膜に戻ることはありません。そのため、治療ではなく定期的な内視鏡検査による経過観察が基本になります。

胸やけ以外の症状でも逆流性食道炎の可能性はありますか?

あります。のどの違和感、酸っぱい液体が上がってくる感じ(呑酸)、慢性的な咳、声のかすれ、喘息のような症状、胸痛なども逆流性食道炎が原因のことがあります。

食生活で注意することはありますか?

脂っこい食事や甘いもの、アルコール、カフェインの過剰摂取は避けましょう。寝る前2〜3時間は飲食を控えることも大切です。

逆流性食道炎は再発しますか?

はい。再発しやすい病気です。症状が治まっても生活習慣の見直しや必要に応じた薬の継続が再発予防につながります。

逆流性食道炎と胃潰瘍は違う病気ですか?

はい、違います。逆流性食道炎は胃酸の逆流によって食道に炎症が起きる病気ですが、胃潰瘍は胃の粘膜自体に傷ができる病気です。

バレット食道は自分で気づく症状がありますか?

ほとんどありません。バレット食道そのものは無症状のことが多いため、胃カメラ検査で偶然見つかることがほとんどです。

逆流性食道炎と診断された場合、必ずバレット食道になりますか?

必ずなるわけではありません。逆流性食道炎のある方の一部がバレット食道に進行すると考えられています。薬による治療と生活改善が進行予防につながります。

バレット食道の定期検査はどのくらいの頻度が必要ですか?

がんのリスクやバレット食道の範囲によりますが、年に1回〜数年に1回の胃カメラ検査が推奨されます。担当医の指示に従いましょう。

バレット食道からがんになっても治療できますか?

はい。早期の食道腺がんで発見できれば、内視鏡による切除などで治療できる場合があります。早期発見が重要です。

当院では逆流性食道炎やバレット食道の治療が受けられますか?

はい。当院では逆流性食道炎の薬物治療、生活指導、バレット食道の定期的な内視鏡検査まで専門的に対応しています。お気軽にご相談ください。